今回は中1数学で学習する「平面図形」の単元から

「垂線の書き方、使える問題は?」

についてイチから解説していきます。

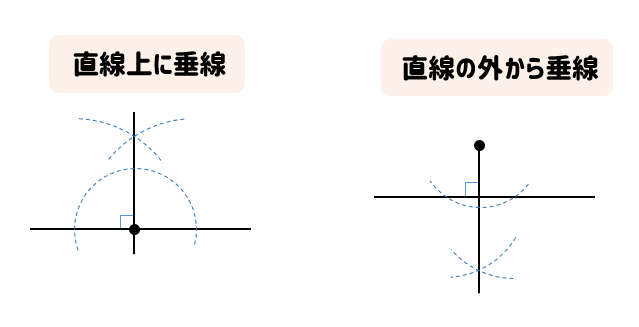

垂線とは、

このように、ある線に対して垂直になっている線のことをいいます。

垂線の作図手順をまとめておくとこんな感じ!

直線上の点から、直線外の点から垂線を引く場合の2通りありますが、いずれも手順は同じです。

- 垂線をひきたい点の上にコンパスの針をおき、直線と交わるように円をかく。

- ①の円と直線が交わる点にコンパスの針をおき、同じ大きさの円をそれぞれかく。

- ②の円が交わった点と垂線をひきたい点とを直線で結ぶ。

- 垂線の完成!

垂線はとても万能で、いろんな作図において利用されます。

今回の記事では、そんな垂線の使いどころについてパターン別に確認していきましょう。

まずは、作図手順を詳しく解説しておきます。

作図はバッチリ!という方は目次から

問題別の使い方についての章へとジャンプしてくださいな。

記事の最後には「基本作図の活用3選」ということで、模試、入試といった総合力を問われるテストに出てくるような演習課題も用意しています。

垂線のやり方について理解できた方は合わせて活用してみてください^^

垂線の作図手順、特徴

では、垂線の作図手順について詳しく確認しておきましょう。

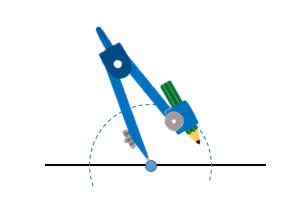

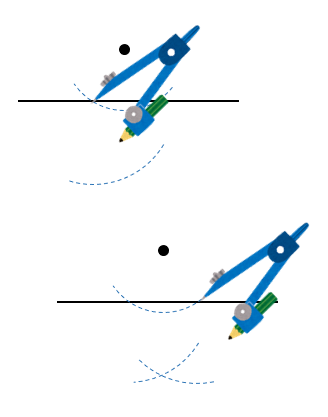

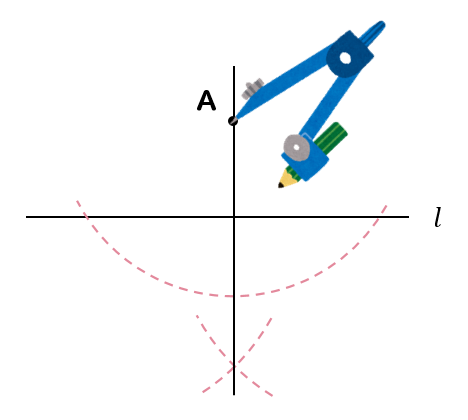

まずは、直線上にある点から垂線をひきたい場合。

最初に、垂線をひきたい点にコンパスの針をおき、

直線と交わるように円をかきます。

次に、この円と直線が交わる点にそれぞれコンパスの針をおき、

同じ大きさの円を2つかいていきます。

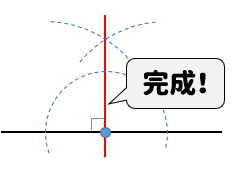

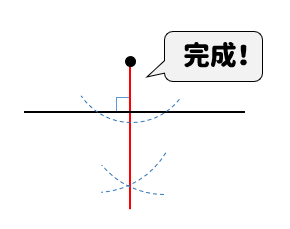

最後に、先ほどの円が交わる点と垂線をひきたい点とを線で結べば垂線の完成です。

簡単、簡単(/・ω・)/

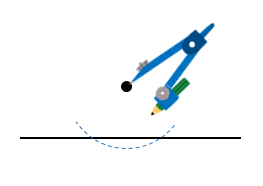

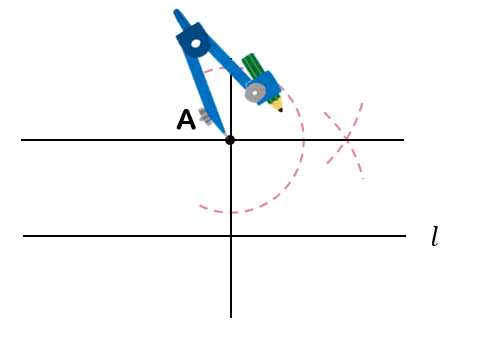

では、次に直線の外にある点から垂線をひきたい場合。

先ほど同じく、垂線をひきたい点にコンパスの針をおき、

直線と交わるように円をかいてください。

このとき、円が小さすぎると直線と交わらなくなってしまうので気をつけてくださいね。

次に、円と直線が交わる点にコンパスの針をおき、

同じ大きさの円を2つかきます。

最後に、先ほどの円が交わる点と垂線をひきたい点とを線で結べば垂線の完成です。

これも簡単ですね!

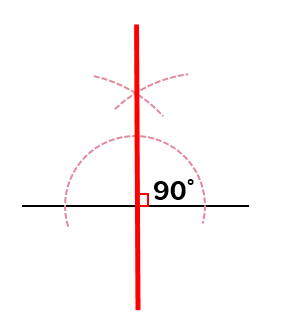

そして、垂線の特徴は…

垂直(90°)になる!

ってことを覚えておけばバッチリです。

垂線を活用する問題パターン

垂線はいろんな問題で活用されます。

なので、ここでは垂線を用いる作図について

パターン別にまとめておきます。

90°の作図

垂線は垂直な線です。

つまり、90°の角を作っていることになります。

というわけで、

90°の角を作図せよといわれれば

垂線の作図を利用してください。

60°、45°、30度など

いろんな角の作図についてはこちらの記事をご参考ください。

>【作図】角度15°・30°・45°・60°・75°・90°・105°の作り方を解説!

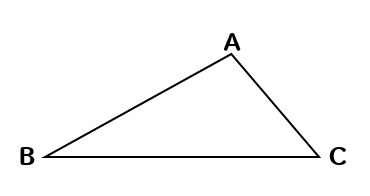

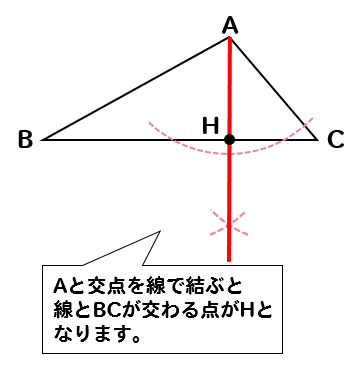

三角形の高さの作図

【問題】

△ABCで、辺BCを底辺とし、高さAHとするときの点Hを作図しなさい。

このように、三角形の高さを作図する場合にも垂線が活躍します。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。

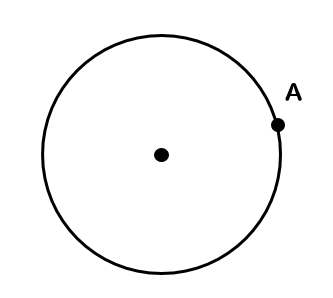

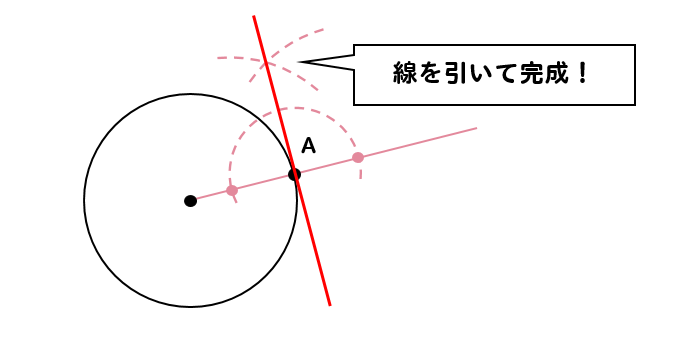

円の接線の作図

【問題】

点Aを通るような円の接線を作図しなさい。

これはめちゃくちゃ頻出の問題ですね。

絶対にできるようにしておきたい1問です。

そんな大事な1問である接線の作図も垂線を活用します。

円の接線については、こちらの記事で詳しく解説しています。

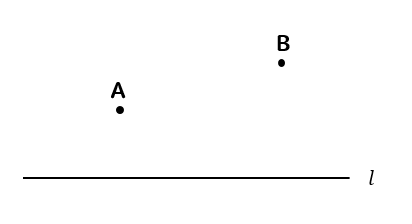

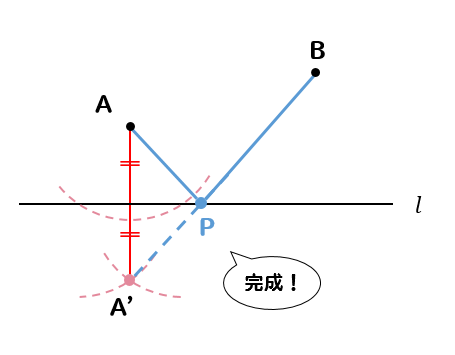

最短距離になる作図

【問題】

直線\(l\)上にあり、\(AP+PB\)の長さが最小となるような点\(P\)を作図しなさい。

発想がちょっとだけ難しい問題ではあるんだけど、

こちらも垂線を活用して次のように作図することができます。

なぜこれで??

と思った方は、こちらの記事で詳しく解説しているのでご参考ください。

平行線の作図

【問題】

直線\(l\)に対して平行で、点Aを通るような直線を作図しなさい。

三角定規を使って平行線をひくこともできますが、

コンパスを使ってやる場合には、垂線が活躍します。

イメージとしては、

垂線の垂線は、平行になる!

ということです。

平行線の作図についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

テストはイジワル…!基本作図の活用3選

さて、ここまでのところで垂線の活用について理解してもらえたと思います^^

ですが、

「よっしゃ、これでテストはバッチリだ!!」

と考えるのはちょっと早いんですね…(^^;)

というのも、テストになると「垂直二等分線」「角の二等分線」「垂線」

これら3つの基本作図を組み合わせた問題が出題されるようになるからです。

つまり、問題を読んだときに「どの作図を活用すればいいのか」「どの順番で作図していけばいいのか」といったことを瞬時に判断できるようにしておかないといけないんですね…

というわけで!

模試や入試によく出てくる基本作図を組み合わせた問題を用意しました(‘ω’)ノ

これを演習することで基本作図は100%の理解に到達できると思うので、テストを受ける前に必ず取り組んでおいてください!

□ たった3題で作図知識を入試レベルにアップさせる演習課題

□ 丸暗記ではない、問題文から導く作図の発想力を伝授!

□ 中1でも入試が解けちゃう!作図が武器になる基本活用術

「名前(ニックネームでOK)」「メールアドレス」を入力すれば無料で受け取れます。

手を動かして作図を体験することで「テストでできる!」を実感することができますよ^^

こちらから今すぐチャレンジしてみよう!

まとめ!

垂線については以上!

まずは書き方の手順を覚えること。

そして、たくさんの問題に触れながら

どんなパターンにおいて活用していけばいいのかを頭に入れておきましょう。

コメントを残す