今回の記事では「降べきの順(こうべきのじゅん)」についてサクッと解説をしておきます。

降べきの順というのは、次数が高いものから順に並べかえるという式の整理方法です。

なんだ、簡単じゃないか!と思うかもしれませんが、ちょっとした注意点もあります。

同じ次数、つまり同類項はまとめておこう!

定数項はかっこでくくっておこう!

ということです。

それでは以上の注意点を踏まえた上で次の2問を解説していきます。

次の式を\(x\)について降べきの順に整理せよ。

$$(1)x^2+2-x^3+4x+3x^3$$

$$(2)x^2+2xy+y^2-4x-3y+2$$

サクッと理解したい方はこちらをどうぞ!

動画の資料はメルマガ講座の中でお渡ししています。無料で登録できるのでこちらからお願いします^^

降べきの順にするやり方をイチから順に!

基本編(1)の解説

次の式を\(x\)について降べきの順に整理せよ。

$$(1)x^2+2-x^3+4x+3x^3$$

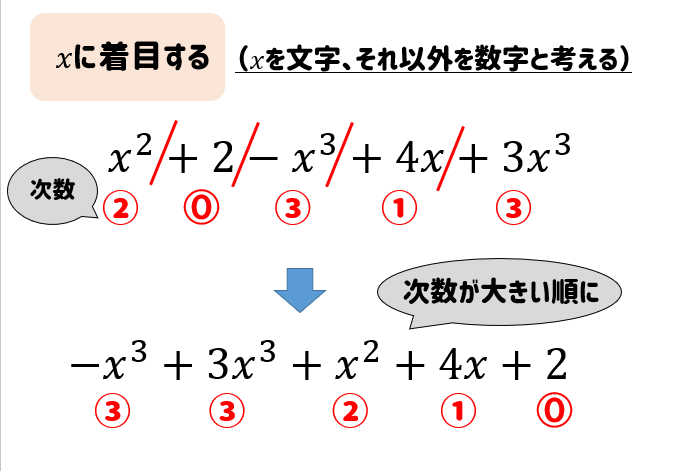

まずは、それぞれの項の次数を調べましょう。

今回は\(x\)に着目しているので、\(x\)の個数を数えます。

そして、このように次数が大きい順になるように項を並べかえます。

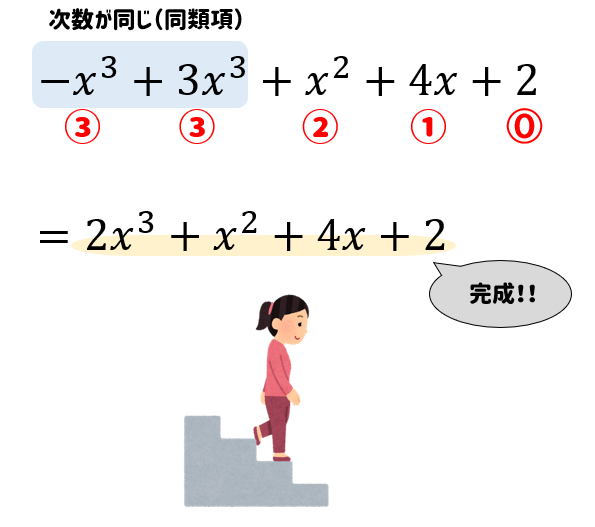

このとき、次数が同じ項(同類項)があるときには必ずまとめてやりましょう。

同類項はまとめるということを忘れないように気を付けてくださいね。

同類項、定数項はかっこでくくる(2)の解説

次の式を\(x\)について降べきの順に整理せよ。

$$(2)x^2+2xy+y^2-4x-3y+2$$

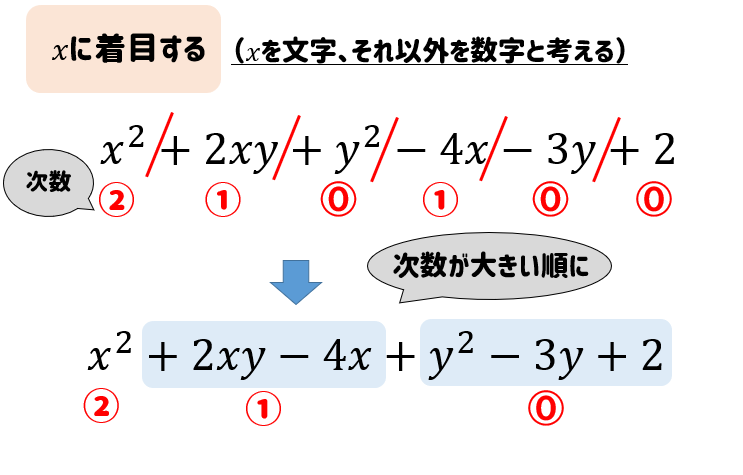

さっきと同じように、まずは次数を調べて大きい順に並べかえましょう。

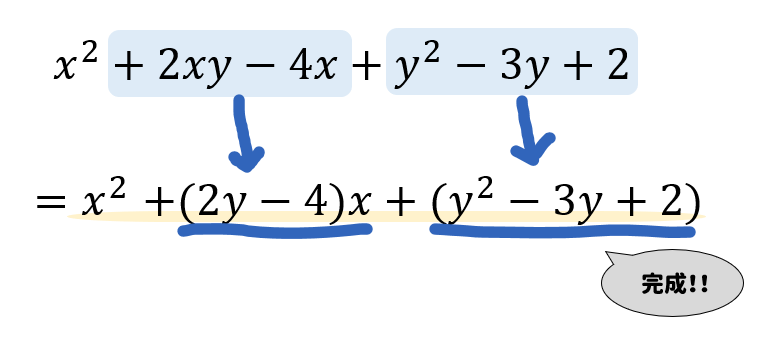

すると、このように次数1、定数項の部分に同類項があることがわかりますね。

同類項はこれ以上計算ができないのですが、こういった場合には

同類項の部分をかっこをつけてくくりましょう。

定数項のところは、わざわざかっこでくくる必要がないように思えます。

ですが、降べきの順に整理せよと言われているときには、かっこをつけておくようにしましょう。

後々、高校数学を進めるにあたって、かっこをつけるかどうかという話はどうでもよくなります(^^;)

なので、式を整理するという問題においては、かっこをつけるモノなんだな。という程度に思っておいてもらえればOKです。

まとめ!

では、最後に降べきの順についてまとめておきましょう。

降べきの順とは、次数が高い項から順に並べかえる式の整理方法のことをいいます。

項を並べかえたときに同類項があれば、必ずまとめるようにします。

同類項がこれ以上計算できない場合には、かっこを使って表します。

また、定数項が複数ある場合にはかっこを使ってまとめてやりましょう。

降べきの順に並べるという感覚は、これから高校数学を学習する上でとても大切なものになります。

しっかりと今のうちにできるよう練習しておきましょう。

ある式を見たときに

あー、この式は汚いな。降べきの順に並べかえたいぜ

と思えるようになったら一人前ですねw

わかりやすかったと思います。

ありがとうございます^^

学校を休んだ時の内容で、どういう意味か分からなかったのですが

この解説はとても分かりやすかったです!

ありがとうございました!

ありがとうございます^^

YouTubeでも解説動画をアップしているので

ぜひ参考にしてみてください!

今更聞けない、、、って思っていたところが良く分かりました!

ありがとうございました!^^